“棉花挤爆了。”

3 月 25 日晚上十点半,王文在微信朋友圈里晒出了几张照片,感叹着这天晚上棉花俱乐部里汹涌的人流。就在一个小时前,王文还只能站在棉花俱乐部的门口,喝着服务员从店里面递出来的大杯啤酒。要不是一个事先定了座的朋友路过看见了他,王文可能就得在门口站上一晚上了。

棉花俱乐部是一家酒吧,位于上海市中心复兴西路和淮海中路交叉口。棉花俱乐部这个名字来自于美国纽约那家同名的夜店。在 1920 年代和 1930 年代,纽约的棉花俱乐部汇聚了像是杜克·艾灵顿、路易斯·阿姆斯特朗这样的爵士名家,并因此名噪一时。

夜晚与白天的棉花俱乐部

而在上海,棉花俱乐部之于这座城市同样有着非同寻常的意义。在王文看来,这里就是“上海布鲁斯、爵士音乐的发源地”。他曾经是棉花俱乐部的乐手,现在则在上海经营另一家出名的爵士酒吧 JZ Club 。

“棉花俱乐部的现场音乐吸引到了一群留着长发的音乐家和抽着大烟的嬉皮士,他们把棉花俱乐部铭刻在了上海的文化地图上。”在《上海夜生活:一个全球化城市的夜行传记》一书中,芝加哥大学社会学系教授 James Farrer 和他的合作者 Andrew Field 也单独辟出了一节介绍棉花俱乐部。

只可惜,这个传奇已经结束了。因为租约到期的原因,3 月 25 日是这家布鲁斯、爵士酒吧最后一天营业。棉花俱乐部的老板 Gregory Smith 正在寻找新的地址,但那最快也将是今年夏天的事情了。在那之前,这家开业于 1997 年底,迄今已经营业将近 20 年的文化地标,不得不暂时告别这座城市。

所有人都想来和棉花俱乐部说一声再见。尽管在这家布鲁斯、爵士酒吧过去的岁月里,这里不是没有过热闹的时候,但这最后一天的场景还是让人吃惊。

晚上七点多,天色暗下来还没有多久。Gregory Smith 和往常一样走进大厅的时候,发现这里多出了一条平时没有的长队,等着进场的人群就这样等待着棉花俱乐部开门,队伍一直蜿蜒到了通往二楼一家火锅餐厅的台阶上。

Gregory Smith 的出现让人群一阵骚动,他们纷纷跑上去和这个高大的美国人合影。他先是露出了一丝错愕的神情,但很快他就微笑着,一一满足人们的合影请求。拍过十几张照片,Gregory Smith 才挤过人群,消失在棉花俱乐部里。

老马和 Gregory Smith 拍了好几张照片。事实上,他是最早认出 Gregory Smith 的人。见到 Gregory Smith 走进大厅的时候,他兴奋地挥着手,嘴上喊着:“Greg!Greg!”拍完照,他退到一边,不断翻看着刚刚拍好的照片。这个已经接近 60 岁的男人已经生出了些许白发了,但脸上却露出了一副孩子般的笑容。

老马还记得 1998 年他第一次来到棉花俱乐部时的样子,那时候棉花刚刚重新装修完开业还没有多久。木质的地板和吧台在那个年代算得上是相当考究,舞台的背后是一块漂亮的彩色玻璃,上面镶嵌着橙色的 Cotton Club 字样。“(酒吧的样子)和现在没什么两样。”老马说,“这么多年没有变过。”

“Heineken 那个时候 50 块钱一杯。”那个时候的老马和他的朋友们每隔一两个星期都会来一次棉花俱乐部。对于当时每个月工资差不多只有 1000 来块的他们来说,这不是一笔小开销。但他们还是很高兴:“时髦嘛,那个时候爵士不大有的。尤其是对我们从文化大革命出来的人,那个时候最多也就听听四大天王。”

“在我小的时候,爵士乐是被禁止的。那时候大人们带我去什么地方听爵士,我要发誓我不会告诉任何人。”林栋甫曾经在接受采访时这样说道。他是上海著名的配音演员和主持人,出生于 1957 年,和老马是同一代人,这是他们的集体回忆。

上海曾经被誉为中国的爵士之都。1920 年代,得风气之先,爵士乐从美国传到了上海。1930 年代是爵士乐在上海最红火的时候,像百乐门、仙乐都这样的一流舞厅都有一支 18 人左右的爵士乐队,他们的收入是普通工人的 5 倍以上。很多人对老上海的迷恋也就这样和对爵士的痴迷结合在一起。

这个传统曾经中断过,直到 1990 年代一些人试图在上海这座城市重现曾经的爵士文化。1995 年,出于儿时培养起来的对于布鲁斯和爵士音乐的热爱,林栋甫在思南路开了一家酒吧 House of Blues and Jazz。这是上海最早的由私人经营的,有现场演出的酒吧之一。

找乐手来演出是当时林栋甫最头疼的事情之一,正如 1930 年代爵士乐在上海风靡一时的时候,演出的乐手大多来自菲律宾一样,好的乐手在当时基本上都是外国人。林栋甫于是找上了许多旅居上海的外国人。在白天,Graham Earnshaw 是路透社驻上海的记者,晚上就在林栋甫的酒吧演出。

Matt Harding 来自美国犹他州的一个摩门教家庭。在大学里学习了三年的汉语之后,他来到了中国想要进一步提升自己的语言技能。通过朋友的介绍,他也来到了 House of Blues and Jazz。之后的一段时间里,Matt Harding 和 Graham Earnshaw 搭档在这里驻场演出。

1995 年的冬天,Matt Harding 认识一个叫黄安纲 (Tony Huang) 的中国人。他是一家叫做上海申申食品娱乐服务有限公司的总裁,在淮海路沿线经营着面包房、饭店、舞厅、夜总会等一系列娱乐场所。黄安纲邀请 Matt Harding 一起投资开一家酒吧,并担任酒吧的音乐总监。

Matt Harding 同意了。在他的指导下,一个充满了布鲁斯和爵士味道的棉花俱乐部在 1997 年正式开业。为了保证音乐的质量,Matt Harding 还找到了他的老乡 Gregory Smith 加盟棉花俱乐部,并在不久以后把自己手上的股份卖给了 Gregory Smith,自己则安心演出。

就这样,棉花俱乐部在复兴西路和淮海中路交叉口的这个位置扎下了根。这里是黄安纲的地盘之一,棉花俱乐部的隔壁是申申面包房,楼上则是一家叫做申申酒家的饭店。在当时,这是一家还算出名的本帮餐馆,老马在这里吃饭的时候,发现了楼下的棉花俱乐部。

“里面全是老外。”这是老马对于棉花俱乐部最初的印象,“这里一片都是领事馆。”他指指东边的一条马路,那里以前就是美国领事馆。淮海路 1469 号,距离棉花俱乐部步行还不到 200 米。“老外白天在领事馆上班,晚上就过来棉花俱乐部弹琴。”

直到现在,外国人也仍然是棉花俱乐部最主要的顾客。美国人 Laura 在上海已经生活了四年了,在郊区的一家学校里担任音乐老师,3 月 25 日这一天是她第二次来到棉花俱乐部。“我不常来市中心,但是我一些教音乐的朋友们一直跟我推荐棉花俱乐部。”棉花俱乐部就是这样在外国人圈子里口口相传的。

随着时间的推移,中国人也来了。这不是一件让人意外的事情,毕竟上海音乐学院就在不到一公里以外的汾阳路上,脚程快一些的话,走到棉花俱乐部都用不了十分钟。

3 月 25 日那天晚上,王文抬手叫住一个穿着轻羽绒的人,让他接受《好奇心日报(www.qdaily.com)》的采访。这位曾经在棉花俱乐部做过键盘手的人看上去还很年轻,他回忆道:“原先棉花俱乐部这里有一条长凳,我在 98 年的时候,就和几个小伙伴每天在这里‘看门’,有机会的时候就进去演两个。”

“我们的生活聚集点,要么就是在学校里面上课,要么业余生活就是跑到这里来。”键盘手说,“ 1997 年的时候,这样一杯扎啤是 35 块钱。但是我们有个朋友,吹小号的,叫丰玉程在里面。他可以拿到一杯溢价的啤酒,只要 6 块钱一杯。所以我们就经常跑过来。”

他口中的丰玉程来自四川,现在已经是国内最出色的爵士小号手了。1991 年他考入了上海音乐学院附属中学,之后升入上海音乐学院。一次长途旅行回来,他在棉花俱乐部里休息听音乐。丰玉程请求老板让他上台吹了一段小号,博得了满堂喝彩。自此,丰玉程成了棉花俱乐部的小号手,直到他 2005 年参与成立了 JR 极光爵士乐团。

赵可也曾经在棉花俱乐部驻唱过。他曾经参加过 2012 年第一季的《中国好声音》里,入选了庾澄庆的战队,被评论为拥有超高的爵士素养。不过,赵可其实并不需要被这样的选秀节目认可。在棉花俱乐部驻唱的经历早就证明了赵可的实力。

赵可 图片来自:虾米音乐

“它(棉花俱乐部)为中国的年轻人进入艺术的世界提供了一个波西米亚式的社会环境,其中的一些人在日后获得了相当不菲的声望。”正如此前提及的《上海夜生活》一书中写到的那样,不少现在在爵士音乐圈子里的大人物,都有在棉花俱乐部演出的经历。

这些都为棉花俱乐部增添了更多传奇的色彩。对于上海这座城市而言,棉花俱乐部是重现爵士文化的标志;对于老马和林栋甫而言,这是一段令人窒息的时期后的快活空气;对于丰玉程、赵可而言,这是他们音乐之路上的一个重要中转站。

而对于更多的普通人来说,棉花俱乐部则更像是他们年轻岁月的证明。

晚上八点半左右,沈先生带着太太和两个孩子来到棉花俱乐部。他们在大厅边上一个不显眼的将将童车安置好,沈先生带着七八岁左右的大儿子,太太则抱着一个小孩子,准备走进棉花俱乐部。棉花俱乐部的最后一夜,对于这一家人来说意义非凡:“我就是在这里认识我的太太的。”

因为喜爱爵士乐,沈先生从 2002 年开始成为棉花俱乐部的常客,几乎每周都会来这里坐坐,听台上的乐队演奏。两年后,沈先生的太太也在朋友的带领下来到了棉花俱乐部。两人就这样认识、相恋,并最后组成了家庭。“有了大儿子以后,我们还带着他来过。”沈先生说,“当时他还很小,肯定不记得了。”

不过这天晚上他们注定要失望了。他们到达棉花俱乐部的时候,这里早已经座无虚席。不少人只能站在过道里。靠近舞台的一大片区域倒是空着,但 Gregory Smith 用略带歉意的口吻和一些熟识的客人解释,这些位置已经全部被预定一空了。

门口的服务员也抱歉地和沈先生说,棉花俱乐部不接待小孩子。一家人只能退出来,挤在棉花俱乐部的霓虹灯牌下拍拍照。“很遗憾,以后要是再开的话,我们再来吧。”沈先生说完,对着大儿子说,“你要快快长大,这样下次我们就能进去了。”

宋先生走进棉花俱乐部的时候,被里面拥挤的人群吓了一跳。问了服务员,他才知道这天晚上是棉花俱乐部最后一天营业。不过,带着从成都来的朋友见识一下棉花俱乐部的计划也只能泡汤了。

“当时是 2004 年来的,公司里的老外同事有一天晚上把我们带过来的。”宋先生回忆道。在那之后,他就养成了一个月左右来一次棉花俱乐部的习惯,“这里的音乐还是挺不错的。”

尽管后来因为工作越来越忙,来棉花俱乐部的机会也越来越少,但是每次有朋友从其他地方来上海玩,宋先生还是习惯把他们带到棉花俱乐部。在他看来,这里也算是上海为数不多的很“上海”的地方。

撇开得知棉花俱乐部最后一天营业而来凑热闹的人,这天晚上来到棉花俱乐部的人都有各自对于这里的回忆。老客人变多了,这是服务员 Lily 的这两天的感受。很多人可能都有一段时间没来了,但越是临近关门的日子,他们就都纷纷出现了。

这天晚上的棉花俱乐部因为一下子涌进了太多的人而显得有些混乱。一个领班模样的男人拿着空调遥控器从人群中费力地挤出来:“里面太热了,我都开了冷空调了。”说着,他爆了一句粗口。

酒也不多了。棉花俱乐部要关门了,备货备得太多,接下来要怎么处理都会是个问题。一位女士对着酒单连着点了好几种,都只能得到服务员略带歉意的回答:“这种酒我们没有了。”

好在,音乐还是没变。这天晚上他们安排了三组演出,原计划是从晚上十点半开始,一组大约 45 分钟,一直演出到凌晨一点半。

Gregory Smith 在和熟识的客人都打过招呼以后,背着吉他走上舞台。这一天他穿着一件牛仔衬衣,解开最上面的三颗扣子,白色的长发在脑袋后面扎成了辫子。他已经不再年轻了,十几年前,他的身材不像现在这样发福得厉害,棕色的头发微卷,梳成一个洋气的中分造型。

19 年来,乐队的成员来来去去。只有吉他手 Gregory Smith 和贝斯手 Jorland Paulino 始终留在棉花俱乐部。鼓手 Francesco Pierre 也可以算作是元老,2001 年他来到棉花俱乐部接替之前的鼓手 Fred Hanel 常驻演出。

Gregory Smith

Gregory Smith 站在舞台上,对着话筒做开场白:“感谢每个人能够在周六晚上来到棉花俱乐部,希望每一个人都能够都能度过一个愉快的夜晚。”然后演出就正式开始了。现场气氛一下子被引爆了,人群开始欢呼,但又很快安静下来,听着音响中传出的音乐。

一直等在棉花俱乐部外的老马这时候终于走到店里面。他只能站在最靠后的位置了,高高地举起手机,开始拍照,又转成小视频。然后,他打开微信朋友圈,编辑信息,发出。老马没有像其他人一样喝酒,或者是手舞足蹈,他就是一个人站着,听着台上的音乐。

“我其实听不懂爵士。”老马笑呵呵的说,“听个热闹。”

这一组演出一直持续到十一点零五分,Gregory Smith 带着他的乐队下场休息。一些来凑热闹的人开始收拾东西准备离开,对于他们来说,这一个晚上已经算是物超所值了。但更多的人还是留在场内,人流似乎也一点没有减少。挤不进棉花俱乐部的人,聚拢在大厅里、人行道上,三三两两地聊天、抽烟,很快就留下了满地的烟头。

也有人趁着演出暂歇的机会,往靠近舞台的地方挤,希望能够占到一个更好的位置。但这里早已经被塞得满满当当,一丝剩余的空间都没有了。一旁的吧台上,几个外国女孩直接坐在上面,她们能更好的看清舞台上的情况,也给底下的人群留出了更多的空间。

第二组演出在十一点四十分左右开始,在一段开场音乐之后,Denise Mininfield 登场了。她穿着一件绿色的上衣,戴着粉红的眼镜,头发上扎着夸张的发饰,耳环一直垂落到肩膀上。她在棉花俱乐部担任主唱已经有好几年的时间了。

Denise Mininfield

她唱的第一首歌是《Soulshine》,来自于美国摇滚乐队 The Allman Brothers Band 在 1994 年发行的专辑《Where It All Begins》,也是棉花俱乐部的这支乐队的代表曲目之一。观众显然对这首歌很熟悉,在 Denise Mininfield 演唱的时候,他们或大声或轻轻地跟着唱。

一曲唱完,Denise Mininfield 跟观众打招呼,说到棉花俱乐部即将关门,她提高了音量:“是时候给我们找一个新家了!”然后她又提到了在 2005 年到 2010 年在棉花俱乐部驻唱的 Sugar Mama。

Sugar Mama 是上海爵士音乐圈子里最受尊敬的歌手之一,来自美国密苏里州。从三十多岁开始,她就一直在亚洲演出,1998 年先是到了北京,7 年后来到上海,并在 2010 年 7 月因为罹患肠癌而去世。对于棉花俱乐部来说,这是一个噩耗。Gregory Smith 曾经在接受采访时说,这是他经历过的最艰难的日子。

观众安静了一会,随即响起了一阵掌声。顿了顿,Denise Mininfield 又重新开始唱歌。这一次的歌曲稍微欢快了一些,观众的情绪很快又开始变得高涨,跟着音乐一起摇摆。

凌晨一点,第二组演出结束了。这个时间已经比原计划落后了,但似乎没有人在意,作为棉花俱乐部的最后一夜,他们有理由彻夜狂欢。有人开始在底下和同伴们窃窃私语:“不知道天亮之前,今天的演出能不能结束。”

那些曾经在棉花俱乐部演出过的乐手都回来了。两点十分,第三组演出结束的时候,乐手们在台上对着话筒说:“各位可以再等一等,再过十分钟会有更多的乐手来表演。”

尽管已经夜深了,但整个棉花俱乐部似乎完全没有疲惫的感觉。越来越多的人背着琴盒走进棉花俱乐部,他们大多是在其他酒吧或者夜店演出完,着急着赶到这里。他们互相拥抱,大声谈笑,一如平日里的棉花俱乐部。

台上的演出依然在继续,漫长的爵士眼凑中,乐手们插入了 The Beatles 的经典歌曲《Hey Jude》。观众们和着 Na Na Na 的唱段,开始歌唱。

就像《Hey Jude》这首歌所传递的情绪那样,一种伤感但却并不悲切的情绪开始在棉花俱乐部当中蔓延开来。凌晨两点半的时候,几个终于能够歇口气的服务员拿着照相机来到棉花俱乐部外面,开始合影留念,正对着写着 Cotton Club 字样的霓虹灯牌。

Lily 从 2005 年开始就在棉花俱乐部工作。最开始是因为朋友介绍,所以在这里留了下来。后来有一段时间,她回了老家,但是再次来到上海的时候,她还是回到了棉花俱乐部做兼职。说是兼职,3 月 24 日和 25 日两天,她都在这里,从晚上八点一直工作到深夜。

在棉花俱乐部工作久了,突然得知棉花俱乐部要停业,还是让 Lily 有点伤感。

在接待一位老客人时,这位已经有一些时日没有造访棉花俱乐部的客人突然发出了一声感叹:“我以为这里会一直开下去的。”

“我也以为这里会一直开下去。” Lily 回答道。

有着这样想法的人也许并不在少数。键盘手半开玩笑地告诉《好奇心日报(www.qdaily.com)》:“原先我以为这里是上海唯一一个可以领退休金的酒吧。”棉花俱乐部在复兴路和淮海路交叉口这个位置已经停留了接近 20 年,这段时间足够长,似乎已经能够给人以时间停滞的幻觉。

但棉花俱乐部还是要关门了。这个消息,即使对于 Gregory Smith 来说,都可以算得上是来得突然。就在 3 月 1 日,因为最新的禁烟法令,棉花俱乐部十几年以来第一次没有了烟味。Gregory Smith 发了条朋友圈说,这不同寻常,但好过住在像 Keith Richards 的肺一样的地方。(Keith Richards 是滚石乐队的创始人之一,以烟不离手而出名。)

有据可查最早发布的棉花俱乐部要关门的消息的是 TimeOut 和 That’s Shanghai 两家英文媒体,关注上海吃喝玩乐方面的信息,但他们发布的时间是 3 月 21 日,仅仅提前了 4 天。

在演出前,Gregory Smith 对《好奇心日报(www.qdaily.com)》解释了关店的原因:“租约已经到期,并且无法续租了。”至于为什么房东不愿意再续租了,Gregory Smith 只是摇摇头,表示不太清楚:“十几年我们其实没有赚到什么钱。在这里只是因为我们想要一个演出的地方而已。”

这两年在上海出现了大量这样的夜场、酒吧关店的事件。2015 年底,媒体报道上海衡山路酒吧一条街大量关闭。“基本上亏损是常态,很多店铺撑不下去都撤了。”

2016 年 4 月,王文经营的爵士酒吧 JZ Club 因为市委通知需回收房屋改造为办公使用而关闭,只留给他们 40 天的时间用来搬迁。

一个月后,永康路被徐汇区政府添加到了“衡复风貌区环境整治”项目当中。8 月 1 号开始,原本摆在永康路酒吧门口的,常会被认为是永康路特色的桌椅被严令禁止。这条被 CNN 成为“或许是亚洲最拥挤的饮酒场所之一”变成了死街。

年底,以先锋电子音乐出名的夜场 The Shelter 庇护所关闭,官方声明中给出的原因是“政府收回了物业决定不再经营这处场地”。12 月 31 日最后一天营业的晚上,因为从天南地北赶过来的人实在太多,警察出现并且强行清场,为这家夜场画上了一个戏剧性的句号。

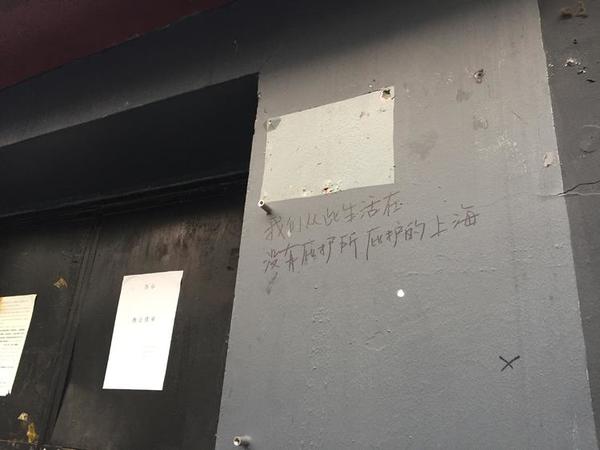

The Shelter 关闭以后,有人在墙上留下了这行字

关店的理由五花八门,但夜场终究是越来越少了。“对于老上海人,也对于这座城市的新居民来说,夜场是这座城市展现国际大都市的想象的地方。”芝加哥大学社会学系教授 James Farrer 在《上海夜生活》一书中这样写道,“通过现场演出,一种基于本地的,但同时又是全球化社区的理想,将能够被实现,至少是暂时的实现。”

但现在,这一切似乎都在慢慢消失。宋先生再也没有办法带朋友来棉花俱乐部感受纯正的布鲁斯、爵士音乐了;沈先生在棉花俱乐部遇见太太的故事可能也没有办法再重演;年轻人失去了在夜店演出并且通往成功的道路;爵士文化在上海复兴也没有了现实之中的基础。

Gregory Smith 不想让这一切发生,至少他还想为自己的乐队找一个新的演出的地方。他正在看,试图能够为棉花俱乐部找到一个新家:“一切都还没有定论,但我希望能够在今年夏天重开棉花俱乐部。”

王文对此充满了信心。他经营的 JZ Club 在去年 10 月搬到了巨鹿路上,还是原来的风味。他对《好奇心日报(www.qdaily.com)》说:“等到棉花俱乐部再开的时候,我通知你。”

(本文图片如无注明均为现场拍摄)

责任编辑:海凡

- 上海携程托幼所老师打孩子喂芥末 涉事人员被解雇2017-11-08

- 爵士主帅赞哈登球商超高 戈贝特:世界最佳之一2017-11-06

- ATM机取钱忘插卡 上海一男子“暴打”提款机赔两千2017-10-26

- 2017“海峡杯”篮球邀请赛台北站圆满落幕2017-09-25

- 上海最牛钉子屋拆除了!2017-09-20

- 上海开展“共享单车”集中整治清理行动2017-09-07

- 上海正式步入“公证摇号买房”时代2017-08-27

- 深圳、上海等地共享单车投放“急刹车”2017-08-26

- 穿日军制服在上海抗日遗址合影 涉案人员被行拘2017-08-23

- 小仙女郑爽生日在上海拍戏 爽爸爽妈给粉丝切蛋糕2017-08-23

- 最新科技数码 频道推荐

-

被国产手机打趴!三星手机在国内市场份额狂降2017-11-14

- 进入图片频道最新图文

- 进入视频频道最新视频

- 一周热点新闻

已有0人发表了评论